Ce que (ne) nous di(sen)t (pas) l(es)’approche(s) par compétence(s) sur l’apprenant – Critiques (2/3)

Cet article est la suite (sans blague) de Ce que (ne) nous di(sen)t (pas) l(es)’approche(s) par compétence(s) sur l’apprenant – Origines (1/3). Pour rappel, il s’agit du texte augmenté de la mini-conférence que j’ai eu la joie de donner pendant les JNF de Nanterre en janvier 2025.

J’aborde ici une sélection des critiques de l’approche par compétence qui m’ont semblé, à la lecture, intéressantes et authentiques. Sans plus tarder, je vous invite à poursuivre votre lecture.

Les principales critiques

C’est sur cette note que je propose que nous passions à une revue de ce qui me semble être les critiques les plus intéressantes.

Mais d’abord un petit mot sur cette présentation à charge de l’APC. Premièrement je suis, je vous l’ai dit, plutôt sceptique, certes, mais je dois reconnaître que c’est par l’APC que j’ai pu m’informer et m’instruire (humblement) sur les sujets qui concernent l’éducation. D’autre part, j’ai été séduit par le discours de l’APC, notamment son caractère constructiviste, et beaucoup plus rebuté par son caractère béhavioriste (ce qui s’est matérialisé chez moi par une dissonance cognitive entre l’idée que je me fais mon identité professionnelle et des injonctions plus utilitaristes relative à l’employabilité). Enfin, je pense qu’il est plutôt sain, quand on étudie un paradigme aussi présent que celui-ci en ce moment, de tenter de mettre au jour ses faiblesses. On y gagne forcément :

- ou bien ce paradigme est trop faible pour résister à ces critiques et nous passons à autre chose ;

- ou bien ce paradigme résiste en présentant d’autres arguments, d’autres facettes et il en ressort encore plus solide et fiable.

Alors on poursuit.

Je commence par la critique la plus communément admise au sujet de l’approche par compétence (même par ses promoteurs), la question de la définition de la compétence puisqu’il s’agit du concept central de l’APC.

Les problèmes de définition de la notion de compétence

Lorsqu’on comment à s’intéresser au sujet de la compétence, on est assez rapidement frappé par le fait que tout le monde a sa propre définition de la compétence. L’une des plus connues et des moins claire à mon avis c’est celle-ci : une combinaison de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Celle de Tardif, dans les années 90, fréquemment utilisée aussi :

Savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations (Tardif, 2004, 2019).

Celle de Coulet en 2011 :

nous concevons la compétence comme : une organisation dynamique de l’activité, mobilisée et régulée par un sujet pour faire face à une tâche donnée, dans une situation déterminée (Coulet, 2011).

Du côté de Roegiers en 1993 :

un ensemble intégré de capacités qui permet — de manière spontanée — d’appréhender une situation et d’y répondre plus ou moins pertinemment (Roegiers, 2010b)

L’OCDE ne s’embête pas trop : pour elle la compétence c’est la capacité de faire quelque chose (OCDE, 2001).

Il y en aurait encore des quantités. Il n’est pas anormal que dans un domaine relevant des sciences humaines, et plus particulièrement des sciences de l’éducation, on se chicane encore sur des définitions. Mais même si de loin elles ne semblent pas être forcément complètement contradictoires, leur variété pose pas mal de questions.

Premièrement, des définitions comme celle de l’OCDE ou la tripartition savoir/savoir-faire/savoir-être ne sont pas rares, en fonctionnent bien plus comme des slogans que comme de véritables définitions opérationnelles. Il est difficile de tirer quelque chose de pratique de ces définitions, elles ne mènent nulle part, sauf à d’autres questions. C’est pourtant ce genre de définitions que l’on retrouve dans les brochures explicatives, ou dans certaines formations de formateurs (Jonnaert, 2017).

Autre problème de définition : les rapports de synonymie. Quand on définit comme Roegiers la compétence par la notion de capacité, ou comme Tardif, par la notion de savoir-agir, le problème n’est que déplacé, il faut s’atteler à une définition de “capacité” et à une définition de “savoir-agir”, et c’est là encore une gageure pour trouver un ensemble cohérent de définitions, on se retrouve dans une boucle interminable de définitions (Jonnaert, 2017).

Enfin, un autre problème repéré, c’est la définition tautologique. On les retrouve dans des définitions qui se veulent généralement plus opérationnelles ou l’on va définir par exemple, une compétence linguistique par un faisceau de compétence de second ordre, que l’on va nommer, compétences clés, ou compétence socle, mais qui ne renseignent pas sur ce qu’est fondamentalement une compétence d’ordre linguistique qui serait supérieure. Ces définitions tautologiques qui reposent sur des hiérarchisations de compétences contribuent à rendre très confuse la distinction entre objectif d’apprentissage, objectif terminal et compétence pour les professionnel.les de l’éducation, je crois que tout le monde ici est familier des difficultés que l’on peut rencontrer à formuler une compétence qui ne soit pas un objectifs d’apprentissage, qui ne soit pas un but d’apprentissage, etc (Jonnaert, 2017).

C’est ce qui amène Marcel Crahay en 2006 à considérer la compétence comme un ensemble théorique vide, une illusion simplificatrice (Crahay, 2006) qui détient, force est de le reconnaitre, un sacré pouvoir mobilisateur mais qui a du mal à résister à l’analyse et qui, me semble-t-il, est facteur de confusion. Marcel Crahay poursuit, et j’ai tendance à être d’accord avec cela, que l’illusion de la compétence tient du nominalisme (Crahay, 2006), le concept de compétence n’existe qu’en tant que tel, et ne recouvre pas de réalité tangible, et tant que ce sera le cas, le débat autour de l’approche par compétence sera toujours parasité par des problèmes de définitions.

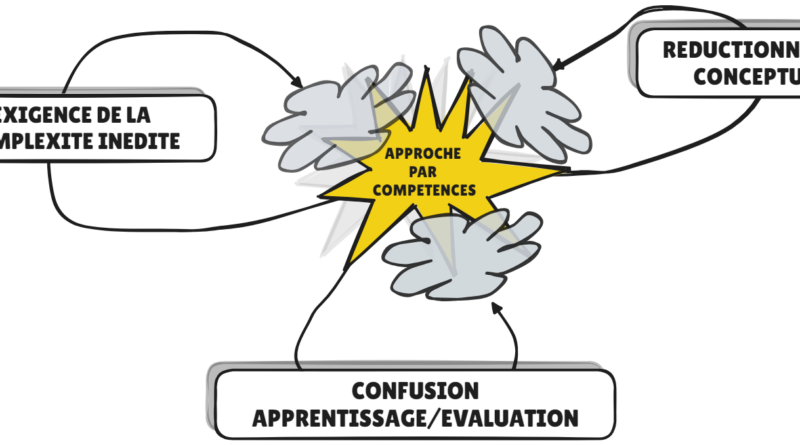

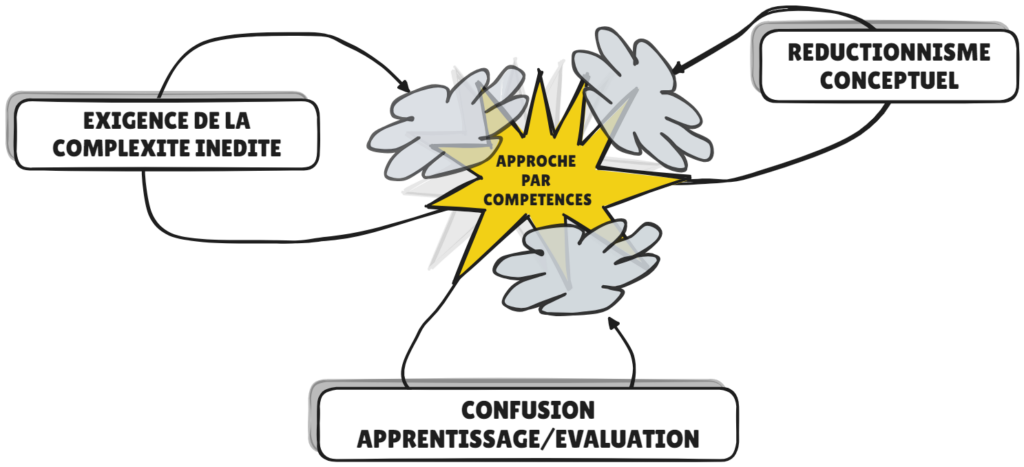

En attendant, le débat dans les sciences de l’éducation, les politiques publiques, le travail des enseignants et des différents services supports subit l’influence de cet “attracteur étrange” comme le dit Guy Le Boterf (Le Boterf, 1997) (sur une note plus valorisante), ce réductionnisme conceptuel éclipsant d’autres concepts, d’autres outils intellectuels à investir en pédagogie, comme :

- les champs conceptuels de Vergnaud

- l’affiliation intellectuelle de Coulon

Que sont les compétences transversales ?

Un mot sur les compétences transversales qui font à elles seules l’objet de débats assez intensifs, et ne sont pas franchement défendues par les promoteurs les plus solides de l’APC comme Jean-Claude Coulet qui en parle comme d’un mythe (Coulet, 2016, 2019). Un des arguments les plus forts à ce sujet, je pense, consiste à repartir des fondements de l’approche par compétence, du côté constructiviste de la force, avec la nécessité de la contextualisation des savoirs, et la nécessité de faire varier ces fameux contextes, ces situations. Si une compétence s’applique à une famille de tâches ou de situations, en quoi reconnaît-on formellement la compétence transversale ? Si c’est une compétence qui s’applique à plusieurs familles de situations, c’est peut-être que ces familles de situations sont équivalentes. Si elles ne le sont pas, c’est peut-être que la formalisation de cette compétence est trop générique et ne satisfait pas à la définition de la compétence (une compétence est spécifique à une connaissance et une famille de tâches). En situation, comment fait-on pour développer une compétence transversale en dehors de toute contextualisation qui, par définition, va particulariser la compétence, la « détransversaliser » – même si ce mot n’existe pas ? Une solution : adopter une position nominaliste cynique qui dirait en somme, puisqu’il n’y a pas de réalité stable derrière la notion de compétence, il n’y en a pas dans la notion de compétence transversale, donc on peut y mettre ce qu’on veut et que le meilleur gagne dans la grande bataille des définitions.

Les nœuds de l’APC

Poursuivons avec d’autres critiques qui me semblent intéressantes. Je les ai appelées des nœuds parce qu’il ne faut pas exclure qu’elles puissent se dénouer ou se renforcer avec un peu plus de lecture.

Premier nœud : la complexité inédite érigée en norme (Crahay)

Marcel Crahay, dans son article de 2006 accuse l’approche par compétence d’avoir érigé en norme ce qu’il nomme la complexité inédite. Partant de textes officiels de la Communauté Française de Wallonie, mais s’appuyant aussi sur les principaux théoriciens comme Le Boterf ou Roegiers, Crahay pointe une ambition commune chez les promoteurs de l’APC : pour “prouver sa compétence” il faut mettre l’apprenant dans une situation nouvelle, une tâche qu’il n’aura jamais rencontrée, et qui lui impose de sélectionner plusieurs éléments pertinents de son apprentissage. C’est ce que Crahay nomme l’exigence de complexité inédite (Crahay, 2006). Il y fait trois remarques qui me semblent vraiment intéressantes :

- la complexité inédite n’est pas adaptée aux usages de la vie courante où nous sommes plus souvent confrontés à des situations relativement banales qu’à des situations de crise, c’est ce qui fait dire à Crahay que l’approche par compétence est une pédagogie de l’extrême, qui met perpétuellement les apprenants dans des situations exceptionnelles ;

- la complexité inédite risque de conduire à de l’artificialité car il faudra sans cesse construire des situations nouvelles pour les contenus pédagogiques et les évaluations, c’est une charge de travail pour les enseignants pour un résultat qui n’est peut-être pas pertinent ;

- le but de l’apprentissage, de la transmission de savoir, c’est justement de diminuer la probabilité pour le novice d’être confronté à des situations inédites, ainsi, paradoxalement, plus le novice apprendra, moins il aura l’occasion de faire preuve de sa compétence car il sera de moins en moins confronté à des situations inédites, et, corolaire : plutôt que d’évaluer un quelconque effet d’apprentissage, on va plutôt évaluer la flexibilité, ou les capacités intellectuelles du novice.

Deuxième nœud : le risque de confusion apprentissage/évaluation

Un deuxième nœud, relevé par Crahay, Jonnaert et dans une moindre mesure, Roegiers, est liée à l’évaluation dans l’APC. Plus ou moins volontairement, l’APC brouille les pistes quant à la distinction entre phase d’apprentissage et phase d’évaluation : du point de vue de l’apprenant, toute phase d’évaluation doit être une phase d’apprentissage, et, du point de vue de l’enseignant, toute phase d’apprentissage doit potentiellement être une phase d’évaluation de la trajectoire de développement des compétences des apprenants. Je cite Crahay :

Pour évaluer le savoir mobiliser, il faut placer l’élève en situation de résolution de problèmes nouveaux comme on prescrit de le faire pour susciter l’apprentissage. On ne voit pas pourquoi on s’abstiendrait d’évaluer l’élève de façon permanente en situation d’apprentissage. Or, ce faisant, on lui retire le droit à l’erreur en phase de construction des compétences (Crahay, 2006).

Evidemment, rien de tout cela n’est systématique, et je ne suis pas sûr que cela corresponde à une situation que régulièrement rencontrée, encore moins dans le supérieur. Mais, par des chemins plus détournés, cette confusion est présente, par les principes de contrôle continu ou de portfolio qui fait peser de manière permanente une charge de la preuve de compétence sur le dos de l’individu qui doit devenir un apprenant permanent (Anderson-Levitt et al., 2017).

Un petit bilan des mises en pratique

Depuis la fin des années 80, l’APC a connu beaucoup de mises en applications différentes, principalement dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnalisant, mais aussi, au cours des années 90, dans la scolarité primaire, et notamment en Afrique où de grandes réformes curriculaires ont été engagées, à la faveur de transferts de politiques publiques, et d’accompagnement d’organismes onusiens comme l’Unesco, dans un grand nombre de pays africains francophones et anglophones.

Le cas de la Mauritanie documenté en 2007 par (Bernard et al., 2007), et le cas du Sénégal, documenté en 2017 par (Thiam & Chnane-Davin, 2017) sont des exemples, parmi d’autres, d’introduction ratée de l’approche par compétence. Les deux études ne parviennent pas à dégager un bénéfice net de l’introduction de l’APC sur les apprentissages des élèves du primaire, notamment dans des aussi fondamentales que les langues (français et arabe) ou les mathématiques. En Mauritanie ou les programmes ont été réformés au début des années 2000, les élèves obtiennent de moins bon résultats que les élèves Tchadiens chez qui la réforme, du moins en 2007, n’était pas passée, et ce à modalité d’évaluation équivalente. Du côté du Sénégal, Thiam et Chnane-Davin ne parviennent pas à mesurer d’amélioration dans les résultats scolaires des élèves Sénégalais depuis la réforme curriculaire de 2009 qui met en place l’APC, notamment sur l’enseignement du français (langue officielle au Sénégal, mais non langue maternelle) où en 2015, moins d’un élève sur trois obtenait une note supérieure ou égale à 10.

Pourquoi j’ai choisi ces deux exemples ? Parce qu’ils mettent en avant que l’APC c’est pas miraculeuse et qu’elle ne s’adapte pas sur tous les terrains. L’éducation est d’abord une question des moyens nous disent ces deux études, il est impossible d’appliquer des modalités pédagogiques innovantes centrées du l’apprenant dans des classes de 40 à 90 élèves comme c’est le cas au Sénégal, ou lorsqu’il n’y a pas assez manuels pour tout le monde comme c’était le cas en Mauritanie dans les années 2000.

Les deux études pointent aussi quelque chose que l’on connait chez nous, le manque de formation et d’accompagnement des enseignants qui, non contents de travailler dans des conditions défavorables doivent composer avec des injonctions politiques. En Mauritanie comme au Sénégal, les enseignants témoignent de leur ignorance quant à la nature de l’APC, mais doivent malgré tout l’appliquer et obtenir des résultats, résultats qui ne peuvent pas arriver.

Plus important, ces études montrent que des réformes curriculaires (APC ou non) imposées par le haut, sans prise en compte du contexte de travail des concernés sont vouées à l’échec. Les enseignants sont considérés comme les exécutants de postures fondamentalement politiques.

Ce point est aussi très présent dans l’enseignement supérieur en France, où pendant les vagues d’accréditation, les responsables de mentions et la gouvernance de l’établissement s’écharpent pour déterminer ce qui relève des compétences transversales et disciplinaires, si les objectifs s’accordent avec les blocs de compétence floues du RNCP pour in fine, laisser les enseignants faire à leur sauce.

Qui sont les apprenants ? Que doivent-ils devenir ?

Qui est l’apprenant pour l’approche par compétence ? Compte tenu de ce que j’ai pu dire jusqu’à présent, vous comprendrez que je vois en vérité plusieurs profils d’apprenants, que je ne parviens pas à unifier, et que je vais donc vous présenter. Je vois deux profils principaux :

1. L’apprenant connivent

C’est celui qui, avec l’aide du tuteur, apprend tout en faisant. Le tuteur, le prof, lui, n’est là que pour le guider dans des mises en situations authentiques et toujours renouvelées. L’apprenant connivent comprend d’instinct que ces mises en situations le préparent pour un avenir professionnel certes, mais pas seulement : il développe évidemment ses compétences de citoyen car il détecte, dans les mises en pratiques, toutes les interprétations secondaires, les clins d’œil, les invitations à la curiosité que l’enseignant a déposé ici ou là sur sa trajectoire de développement de compétence. A ce titre, il sait que l’analyse de l’Albatros de Baudelaire peut et doit être réinvestie dans le rapport qu’il entretient avec son expression artistique et sa créativité et, de manière générale, avec l’infinie combinatoire de la langue française. Il sait que les exposés, parfois pénibles et intimidants que sa professeure d’histoire-géographie lui fait faire lui permettent, dans un cadre sécurisé où l’erreur est permise, de développer ses compétences en communication orale et en synthèse qui lui serviront plus tard, quand il dirigera des réunions, négociera une vente, présentera un nouveau service à développer. Il sait aussi l’importance de la vie : eh oui, y a pas que l’école ! Le connivent s’investit dans une association d’aide aux collégiens qui rencontrent des difficultés scolaires, il lit, joue, bref, une vie normale pour un jeune adulte, mais surtout il sait qu’il apprend à chaque occasion. Que va-t-il devenir ? L’apprenant connivent a mis toutes les chances de son côté : d’une part il a documenté son parcours de développement de compétence dès la fin du collège dans un portfolio : ses réalisations, ses passions, sa richesse intérieure et ses réussites scolaires, tout est là et tout montre qu’il a développé des compétences larges, il s’exprime à l’oral et à l’écrit plus que correctement, il démontre des capacités d’analyse sur de nombreux médium (texte, jeux vidéo, musique), il a développé un goût artistique, il a eu de bonnes notes certes, mais surtout les feedbacks qu’il a reçu sur ses productions sont intéressants, profonds, signe qu’il est déjà mature, autonome et doté d’une personnalité indépendante. L’apprenant connivent peut aller où il veut. Dans la gestion des ressources humaines.

2. L’apprenant fiable

L’apprenant fiable, lui, connait son affaire. Une excellente maîtrise des fondamentaux (langue maternelle, secondaire et math) et le désir authentique d’entrer rapidement dans la vie active l’a amené vers l’enseignement technique qualifiant. Confronté sur une période courte mais intensive aux réalités de son futur secteur d’activité, il est mis en situation de travail à la fois via des stages en entreprise mais aussi grâce au guidage précis de l’équipe pédagogique de son établissement, qui l’aide faire le lien entre des objectifs pédagogiques concrets et précis et le contenu des potentielles fiches de poste auxquelles sa formation lui garantit un accès préférentiel. C’est un parcours lisible qui attend l’apprenant fiable, une progression pédagogique claire, presque toute entière tournée vers la maximisation de son employabilité par l’intégration, toujours en situation, de savoirs, savoir-être et savoir-faire procéduraux. Je dis presque, parce que la formation n’oublie pas le supplément d’âme qu’il faut à tout individu qui doit s’intégrer dans le maelstrom économique actuel, ne serait-ce que pour tirer son épingle du jeu dans la compétition du marché du travail, aussi des enseignements civiques et de culture générale sont-ils dispensés, sans pour autant prendre le pas sur ce qui intéresse le plus l’apprenant fiable : sa préparation professionnelle. L’apprenant fiable apprend en répétant. Gestes, postures, procédures, sécurité, d’abord sous un angle théorique, puis durant les stages réguliers, puis de nouveau dans le cadre scolaire lors des semaines de débriefing et d’analyse de pratiques professionnelles où, aidé par l’équipe pédagogique de l’établissement, des représentants du monde professionnel viennent échanger avec leurs potentielles futures recrues. Le parcours de l’apprenant fiable est documenté et consigné dans un dossier unique qu’il peut consulter sur une plateforme publique et qui le suivra toute sa vie professionnelle, servant à la fois de CV augmenté et de carnet de preuves d’apprentissage. Les subtilités du parcours de l’apprenant fiable tiennent dans les différents badges qu’il a pu obtenir en faisant reconnaître par un organisme certificateur une série de compétences secondaires dont la combinatoire fait de lui un profil unique. L’apprenant fiable sait où il doit aller, comment il doit y aller, et quand il y parviendra et surtout, il sait qu’il y parviendra et qu’il trouvera sa place.

Il est évident que je caricature.

D’une part, je ne pense pas qu’à l’heure actuelle, seuls deux profils d’apprenants se distinguent, il en existe toute une variété, mais, la polysémie de la notion de compétence, le flou sur les fondements théoriques de l’approche par compétence, mélange de constructivisme simplifié et de béhaviorisme moins assumé fait qu’en fonction des interprétations choisies, on parvient à des résultats et des philosophies très différentes tout en conservant sur le papier un même cadre théorique.

Là où les différences vont se faire, c’est sur les attendus plus ou moins implicites dont on charge les apprenants, dont, tout particulièrement, le rapport qu’il sont censé entretenir avec le monde du travail. Un élève que l’on estime relativement doué va être poussé vers un enseignement plus général et plus abstrait tourné vers le développement de compétence que l’on estime plus complexes, plus transversales (d’aucuns dirait plus vagues), jusqu’à, pourquoi pas, faire un bout de chemin dans le supérieur et espérer trouver une place de choix dans des professions dites intellectuelles supérieures et/ou d’encadrement.

Un élève que l’on estime moins doué, plus faible, va être poussé vers un enseignement dit technique, court et tourné vers le développement de compétences plus simples et surtout beaucoup plus clairement exprimées et donc, circonscrites à un nombre fini de situations, jusqu’à éventuellement faire un bout de chemin dans le supérieur technologique pour espérer obtenir une qualification plus spécifique qui se rencontre plus rarement sur le marché du travail.

Et ces deux profils d’apprenants et d’enseignement peuvent s’obtenir avec une politique éducative harmonisée sur le papier, du primaire au supérieur, innovante, centrée sur l’apprenant, ses besoins, ses spécificités, mais qui reste, fondamentalement une politique éducative du tri scolaire. Un tri entre les apprenants connivents, donc qui sont de connivence avec l’école, qui savent ce qu’elle attend d’eux, qui savent quoi valoriser et surtout qui savent qu’il faut valoriser, capitaliser, documenter et les apprenants moins connivents qui acceptent quand même de jouer le jeu auquel cas ils empruntent un chemin plus guidé.

La suite ici !